देवी–देवता और पर्यावरण : पूजा या चेतावनी? -- प्रो देव प्रकाश मिश्रा

Editor : Shubham awasthi | 04 October, 2025

क्या कभी हमने सोचा है कि गंगा को “माँ” कहने का असली मतलब क्या है? क्या केवल फूल चढ़ा देने से गंगा पवित्र हो जाएगी, जबकि हम ही हर रोज़ उसमें गंदगी और विषैले रसायन उड़ेलते हैं? क्या यह पूजा है या पाप? यही सवाल हमें अपने पूरे धार्मिक ढांचे के बारे में पूछना चाहिए।

Source or Copyright Disclaimer

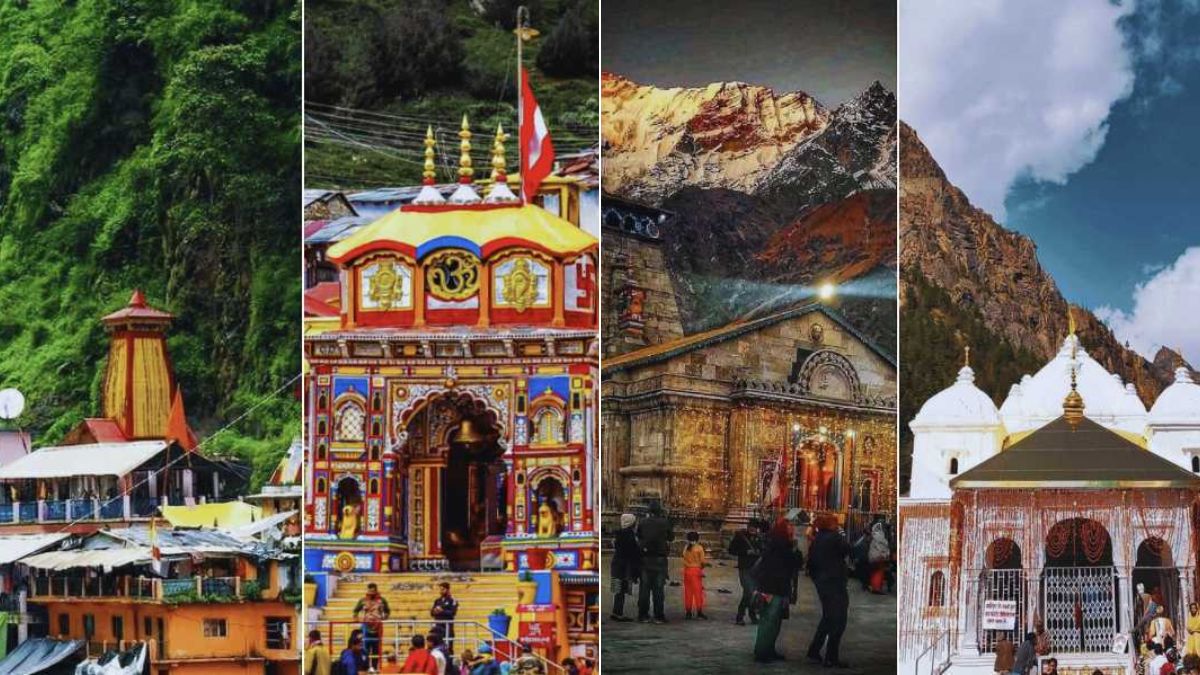

हमारे देवी–देवता केवल मंदिरों की दीवारों पर टंगे चित्र नहीं हैं। वे जीवन और प्रकृति के गहरे प्रतीक हैं। लेकिन अफ़सोस की बात है कि हमने उनके असली अर्थ को भुला दिया और धर्म को केवल अनुष्ठानों में बाँध दिया। नतीजा यह है कि समाज असंतुलित हो गया है और प्रकृति कराह रही है।

गंगा माता की पूजा असल में जल संरक्षण का संदेश थी। सूर्य देव ऊर्जा और अनुशासन का प्रतीक थे। वायु देव हमें यह सिखाते थे कि हवा को प्रदूषित करना जीवन से खिलवाड़ है। पृथ्वी को माँ कहना यह याद दिलाता था कि धरती के संसाधन असीम नहीं हैं। लेकिन हमने इन संदेशों को भुलाकर उन्हें अंधविश्वास और कर्मकांड में बदल दिया।

देवी–देवताओं के साथ जुड़े पशु–पक्षी भी चेतावनी हैं। शिव के गले का नाग बताता है कि सर्प भी पारिस्थितिकी के लिए उतने ही ज़रूरी हैं जितना गाय या हाथी। गणेश का मूषक वाहन यह कहता है कि सबसे छोटा जीव भी महत्व रखता है। सरस्वती का हंस और लक्ष्मी का उल्लू हमें याद दिलाते हैं कि ज्ञान और समृद्धि तभी संभव है जब हम जीवों की विविधता को बचाएँ। लेकिन आज वास्तविकता यह है कि सैकड़ों प्रजातियाँ विलुप्त हो रही हैं और हम मूकदर्शक बने हुए हैं। क्या यही धर्म है?

रामायण का वनवास, महाभारत का युद्ध, पुराणों का प्रलय—ये सब केवल कथाएँ नहीं हैं, बल्कि चेतावनियाँ हैं। राम का वनवास हमें यह बताता है कि जीवन का आधार जंगल और प्रकृति है। महाभारत यह दिखाता है कि जब लालच और अन्याय बढ़ता है तो समाज टूट जाता है। पुराण यह चेतावनी देते हैं कि प्रकृति से छेड़छाड़ प्रलय को आमंत्रित करती है। सवाल यह है कि क्या हमने इन संदेशों को सचमुच समझा?

आज तकनीक और उपभोक्तावाद ने हमें बहुत कुछ दिया है, लेकिन इसकी कीमत भी चुकानी पड़ रही है। नदियाँ ज़हरीली हो चुकी हैं, हवा सांस लेने लायक नहीं बची, जंगल उजड़ रहे हैं और जानवर विलुप्त हो रहे हैं। जलवायु परिवर्तन की मार अब दरवाज़े पर है। ऐसे में क्या सिर्फ मंदिरों में घंटियाँ बजाना या पूजा करना हमें बचा सकता है? अगर हम देवी–देवताओं के असली संदेश को नहीं समझेंगे तो धर्म भी खोखला है और पूजा भी।

समस्या यह है कि हमने धर्म को रस्मों तक सीमित कर दिया। गंगा को माँ मानते हैं लेकिन उसमें कचरा डालते हैं। वृक्षों की पूजा करते हैं लेकिन जंगल काटते हैं। पशु–पक्षियों को देवताओं का वाहन मानते हैं लेकिन उनका शिकार करते हैं। यह कैसी भक्ति है? असली धर्म तो वही है जो प्रकृति को बचाए और समाज में संतुलन लाए।

धर्म, समाज और पर्यावरण तीन अलग–अलग इकाइयाँ नहीं हैं। धर्म संवेदनशीलता और नैतिकता का मार्ग है, समाज उसे लागू करने का साधन है और पर्यावरण जीवन का आधार। अगर इन तीनों का संतुलन बिगड़ा, तो न धर्म बचेगा, न समाज और न ही जीवन।

अब सवाल यह है कि क्या हम अपने धार्मिक प्रतीकों का डिकॉडिफिकेशन करने की हिम्मत दिखाएँगे? क्या हम देवी–देवताओं के असली संदेश को समझकर उसे जीवन में उतारेंगे? पूजा तभी सार्थक है जब वह प्रकृति और समाज के पक्ष में बदलाव लाए। वरना यह सिर्फ आत्मसंतोष है।

समय की मांग है कि हम साफ–साफ कहें—धर्म का मतलब केवल पूजा–पाठ नहीं है। धर्म का मतलब है पर्यावरण की रक्षा, जीवन का संतुलन और संवेदनशील समाज। अगर हम इस सच्चाई को नहीं समझेंगे तो आने वाली पीढ़ियाँ हमें माफ़ नहीं करेंगी। तब गंगा माँ केवल कहानी रह जाएगी, जंगल केवल किताबों में होंगे और जानवर केवल संग्रहालय में।

देवी–देवताओं का सम्मान तभी होगा जब हम उनके संदेश को अपनाएँ। अन्यथा, उनकी मूर्तियाँ तो बचेंगी, लेकिन उनके प्रतीक—नदी, वृक्ष, जीव–जंतु—सब खत्म हो जाएँगे। और जब प्रकृति खत्म होगी, तब कोई धर्म, कोई समाज, कोई पूजा हमें बचा नहीं पाएगी।